莫若健说,这是他有生以来最为自豪的一天:一年多前在未解放的成都,莫若健见过不少外国人,每个都是一幅趾高气扬、不可一世的模样,如今在抗美援朝保家卫国的战场上,外国人终于也向中国人俯首称臣了!这永恒刻印在莫若健心间的强烈感受,可以归结为四个字——扬眉吐气!

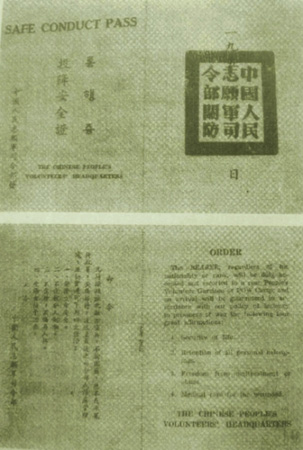

志愿军印制的投降安全证

丁永年是“三八式”的新四军老干部,曾多年从事军队政治工作,毛泽东在井冈山为我军制定的俘虏政策他早已烂熟于心,见俘虏如此,气得只好大吼一声:“带走!”

据莫若健的战友苏峥嵘回忆,这位英军营长进了志愿军碧潼战俘营后,仍放不下面子,声称:“是你们使用了反坦克炮,打坏了我们的坦克,我才被你们俘虏的。”

苏峥嵘耐心地告诉他:“参加那天晚上战斗的我志愿军部队,根本就没有配备反坦克炮,我们炸毁你们坦克的武器是爆破筒、炸药包和手榴弹!”

这话,对英军营长来说,无疑是个奇耻大辱,他几乎跳了起来:“你是吹牛!用手榴弹、爆破筒、炸药包,能炸毁我们的重型坦克吗?在我们英国的军事教科书上,从来没有这样的说法!”

在随后的第四次战役中,1951年1月25日,第149师第447团3营副营长戴汝吉等“十八勇士夜袭水原城”,抓回来一名美25师的宪兵,也是莫若健参与审讯的。宪兵,本是个耀武扬威的差事,但成为志愿军俘虏后,却魂飞魄散。莫若健记得,当时,这名惊魂未定的宪兵“叽里咕噜”就重复一句话:“都被打死了,就我一个活的……”别的,啥都问不出来了。

美空军曾印制山寨版《投降安全证》保命?

抗美援朝战争结束后,莫若健回到了成都,成为一名优秀的中学英语教师,后又调任成都师范学校(后为成都教育学院、成都大学)外语系主任,负责培训中学英语教师。上世纪80年代,四川省教育厅将其独创的英语速成教学法拍成20集电视系列片,向全国发行。 90年代,他退休后曾在成都首批创办民办学校,成为当时有着“成都新东方”美誉的成都磨石(莫氏)外语学校校长。

虽然抗美援朝战争的硝烟早已远去,但在莫若健心中,那却是一段永远无法抹煞的记忆。笔者在访问中得知,在他手中,至今仍珍藏着一张从敌人手里收缴回来的《通行证》。

1951年7月12日下午,第149师在朝鲜执行战勤任务期间,由高射机枪连在敖上里击落一架美军F-80战斗机。美军飞行员因跳伞高度不够,被摔死。当时,找到的手枪、皮包、军号牌等都上缴了,而那张从美军飞行员尸体上翻出来的带有血迹的小纸片,则被莫若健留了下来,珍藏至今。

这张小纸片,封面题为《通行证》,封底的汉字内容是:

我军指战员:凡持证来归之外国军队必须善为□□。不论其国籍,士兵与军官,一律保证生命财物安全,不得杀害,虐待,侮辱,并护送至最近之部队司令部政治部。

望各部队切实遵照

朝鲜人民军

中国人民志愿部队

《通行证》里面的英语内容翻译过来是:

他们追求的是美元

美国通用汽车公司、杜邦公司、美国石油公司以及麦克阿瑟本人在朝鲜都有数额巨大的投资。你们死了,这些亿万富翁们都过着花天酒地的生活。这是人人皆知的。是那些亿万富翁和战争贩子让你们到战场上来送死的。别相信他们的屁话。停止战斗马上过来。要想活命,回家,这是你们的唯一选择。

这张小纸片的真实印刷出处,至今是一个谜。

按说,美军飞行员驻地远离前线,志愿军敌工部门印制的《投降安全证》还无法散发到敌人的空军基地。因此,莫若健曾猜测,这可能是美军飞行员从陆军那里用高价买来的。

但如果深入分析,就会发现其中的许多蹊跷之处:首先,顾名思义,《通行证》是发给自己人的,《投降安全证》才是发给准备投降的敌人。其次,与规范的《投降安全证》相比,该《通行证》没有“中国人民志愿军司令部关防”大印,不符合中国人的行文规则。再次,该《通行证》落款为“中国人民志愿部队”,少了个“军”字,多了“部队”二字,也不符合我志愿军的规范称谓(“中国人民志愿军”这一规范称谓,早在志愿军刚入朝时就确定下来了)。

难道这个《通行证》是“山寨版”?

采访中,笔者再次与莫老就此进行了深入讨论:这张通行证如果是飞行员们私自印制的,那就应该越像“正版”越好,然而,印制者却甘冒被人识破的风险,拒绝使用“投降”二字,措辞也比较“中性”,似乎在刻意遵守美军的战场纪律和军人的“面子”底线。

这就不能不引起进一步的怀疑——若非美国空军有组织伪造,何至如此?

果真如此,这张《通行证》将更有纪念意义!

2008 年,正值抗美援朝胜利55周年。莫若健旅行路过北京时,曾想把这张美国空军飞行员随身携带的《通行证》捐献给中国人民革命军事博物馆。遗憾的是,他和战友们却意外发现:军事博物馆的抗美援朝展馆被撤消了。因此,这张颇具纪念意义的《通行证》,至今仍保存在莫若健的手中。