法兰克王希尔德里克一世墓中出土的指环

另一方面,加拿大多伦多大学教授郭华特出版《蛮族国家的叙事者们》(1988年版),成功地论证:所有这些民族叙事的奠基者都并非简单的“天真汉”,而是写作技巧高明,别怀写作动机,构造历史故事的高手。换言之,这些民族迁徙故事都是他们有意识地构建出来的。他的研究还表明,直到9世纪,还并不存在所谓的统一的“日耳曼民族”一词,各蛮族并未明确意识到自己属于日耳曼民族,拉丁历史文献中流行的只是各个不同的具体的蛮族名称。中世纪坚持使用作为泛指的日耳曼人一词的是蛮族世界之外的人,主要是拜占庭人(用希腊语)。并且随着法兰克王国的强大,他们逐渐使用法兰克人取代日耳曼人,作为西欧蛮族的总称。但是法兰克人自己并没有这种认识,他们还认为自己是罗马人的兄弟,也就顺理成章地自认为是特洛伊人的后裔,因为罗马人相信他们自己源自于特洛伊战争的幸存者埃涅阿斯。

对于蛮族是否迁徙,目前的趋势是针对不同的蛮族提供不同的结论。对大多数蛮族而言,不管他们起源于何地,不论他们是否曾经迁徙,至少在3-5世纪的两百年间,从罗马拉丁文献来看,他们都基本上趴在帝国的边境没怎么动过窝。与此相应,他们大多数已不再是游牧民族,而是定居的农耕民族,其战斗也是模仿罗马军队,以步战为主,骑兵为辅。到4世纪晚期,匈奴人突然出现于中东欧平原,开始创建大帝国,在这一历史进程中,诸蛮族之间和内部分化重组,各奔前程,或投靠于匈奴帝国,或向罗马帝国政府申请,请求内附。在与罗马帝国政府的斗争过程中,逐渐建立起诸蛮族王国。

最后,蛮族入侵的历史作用也被重新评估。综合衡量所有文献史料之后,学者们发现,当时的文献只是偶然会提到蛮族的入侵,从总体上讲,蛮族入侵似乎并不值得特别关注。对这些文献的作者们而言,罗马帝国内部的纷争才至关重要。而蛮族或者作为雇佣兵参与纷争,或者利用纷争的机会入侵,在政治舞台上扮演着次要的角色。蛮族人数太少,包括妇女儿童,每个蛮族的人口最多8-10万,与罗马人相比,沧海一粟。但蛮族入侵提供了一种机遇和挑战,使得地方贵族不断脱离与中央的联系,与他们并不陌生的蛮族合作,导致中央政府失去支持,从而消失。尽管这一进程也是充满冲突和利益调整,但基本上是和平式的(《新编剑桥古代史》第14卷,2000年版)。

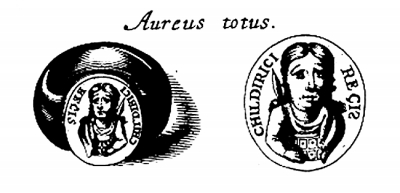

与此相比,考古学家的态度似乎就不这么乐观了。一方面,考古学家越来越怀疑将特定墓葬式样与某个种族联系起来的可能性,也不再将特定文物式样的地域分布与特定种族的地域分布之间划等号。也就是说,淡化出土文物的特定种族属性。另一方面,考古学家在将孤立的墓葬还原到其墓葬环境的过程中,却发现了墓葬文化中的明显蛮族因素。一些原本体现罗马因素较多的墓葬逐渐显现其蛮族因素。例如,法兰克墨洛温王朝的开创者、克洛维的父亲希尔德里克的墓于1653年被发现,基于出土文物,历史学家偏向于强调他的罗马将军身份。但是1983年在周围挖出了三个大型殉马坑,提醒历史学家注意葬仪的蛮族文化色彩。

自20世纪70年代开始大规模启动的聚落考古则表明,随着西罗马帝国的消失,确实出现了居住方式的明显变化,社区的规模越来越小,安全性考虑越来越重要,以及向地势险要之处转移等等。总结现在进行的100多处发掘考古报告,英国东盎格里亚大学教授霍吉斯得出结论:“城市生活存在不连续性。”他提醒历史学家和考古学家要互相学习,“现在迫切需要自视甚高的史学家来学习阅读考古报告,正如他们的考古学同行也要尊重古文字学一样。”(霍吉斯:《查理曼时代的城镇与贸易》,2000年版)

尽管考古学家与历史学家由于面对不同的具体对象,结论各异,但是他们都在揭示一个更加具体、更加多样化的复杂的蛮族世界。他们都在努力追求对史料的全面掌握和细致解读,对概念的深刻反思。对于中国的中世纪学家而言,西方同行挑战长期以来想当然的说法,解构“民族大迁徙”这一传统观念,无疑为我们提供了一次与西方同行平等对话的良机。如果我们能够通过细致解读史料,梳理各种概念和术语的来龙去脉,在充分借鉴的同时,也洞悉西方同行的认识偏差,就能为中世纪研究作出自己的贡献。

(李隆国 作者单位:北京大学历史系)